刊出日期:2025-12-01

-

全选|

-

岩相古地理及沉积学2025, 27(6): 1351-1367. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.097

阵发性洪水条件下辫状河型冲积扇沉积演化和改造过程影响该类型冲积扇储层构型及其分布,但是该类型冲积扇构型的演化过程、形成机理和控制因素尚不清楚。本研究通过水槽模拟实验,模拟了阵发性洪水条件下辫状河型冲积扇体不同地貌单元和沉积构型的演化及改造过程,研究了不同流态的阵发性洪水流体的各种建造和改造机制,明确了阵发性洪水条件下辫状河型冲积扇的演化过程及构型特征。研究表明: (1)阵发性洪水条件下辫状河型冲积扇的地形坡度、物源供应是影响扇体形态的主控因素。随着坡度的增加,扇体更倾向轴向生长,长宽比增大; 物源供应量增加使得扇体面积增大,但对扇体长宽比影响不大; 物源数量的增加导致扇体平面交汇区增多,单个扇体的长宽比降低。(2)洪水期和间洪期流体性质的转化是控制沉积构型的重要因素。在洪水期,扇根及扇中上部多发生席状化的片流沉积; 随着洪水的分散和强度的减弱,扇中下部和扇缘,转变为辫流沉积; 在间洪期,持续的涓涓细流在限制性的辫状水道中流动,改造前期洪水形成的洪水重力流沉积物,形成条带状的辫状河道沉积。(3)洪水期形成的片流沉积物被间洪期形成的辫状河道沉积物频繁改造和叠置,在时空上形成了阵发性洪水条件下辫状河型冲积扇的复杂沉积构型。根据水槽模拟实验的结果,结合对白杨河冲积扇的野外考察和解剖,构建了阵发性洪水条件下辫状河型冲积扇的沉积构型模式。该项研究不仅丰富了冲积扇的沉积学理论,完善了冲积扇的成因机理分析,而且对该类型冲积扇储集层的预测具有重要的实用价值。

-

岩相古地理及沉积学2025, 27(6): 1368-1399. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.084

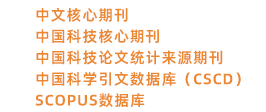

在碎屑海岸沉积体系的分类方案中,潮控河口湾是与开阔潮坪、潮控三角洲同等重要的沉积环境,属于潮汐主导的环境单元。持续性可容空间增长和欠补偿的充填条件使得河口湾成为砂质沉积物的有利富集区域。混合水动力条件主导了沉积物的再分配过程,局部水体能量的差异配置对于砂泥组分的空间分配格局具有显著的影响,这使得河口湾沉积物发育更为多样的岩相和微相类型,并且具有相对复杂的内部结构。因此,作者整合了Oriente盆地M1砂岩段的沉积古地理研究和Skye岛Bearreraig砂岩段的野外露头研究,侧重于对潮控河口湾多级次沉积构型的系统解剖,探讨了影响层序—沉积—底形级次沉积构型发育的成因主控机制,并建立了适用于潮控河口湾环境的0~8级沉积构型划分方案。来自于M1砂岩段和Bearreraig砂岩段的2套潮控体系地层单元,具有不同的潮控环境叠置模式,反映了差异沉降过程主导下物源供给强度对于7~8级层序尺度构型单元结构的系统性控制。在此基础上,基于完备的沉积储集层资料,围绕M1砂岩段继承性潮控河口湾环境的沉积古地理重建,详细论证了混合水动力过程影响下4~6级沉积构型单元的区域性分布规律和规模变化趋势。研究表明,在混合水动力条件的转换过程中,随着潮汐作用的增强,砂体构型单元由近源离散型潮汐点坝逐渐过渡为远端连续型潮汐沙坝; 而潮坪构型单元主要受特定水深、流速的控制,稳定分布于两侧边缘潮坪区域。此外,Bearreraig砂岩段的野外露头证据补充了0~3级底形尺度的精细结构特征,揭示了环境内部的局部水体条件,包括古潮汐流方向、潮汐周期等对于小尺度构型单元规模及结构复杂度增长过程中的影响机制。该研究总结了碎屑海岸体系中潮控河口湾环境的构型级次划分标准和构型发育样式,为潮控体系沉积物结构特征的对比研究和沉积构型演化研究提供了模式依据。

-

岩相古地理及沉积学2025, 27(6): 1400-1419. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.098

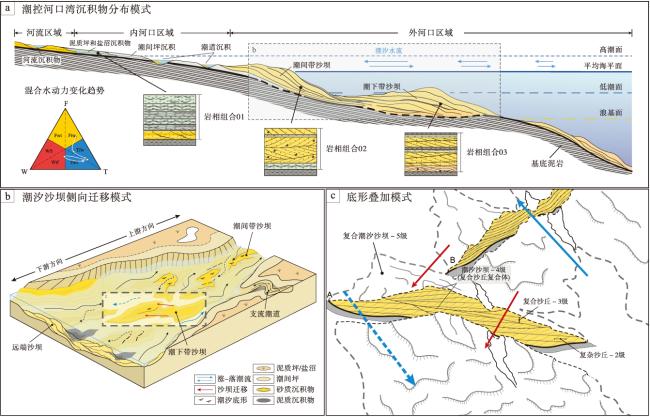

珠三坳陷是南海北部大陆架主要产油区之一,但勘探程度低,还存在物源方向不清晰、沉积相展布范围不明确等问题。本研究利用岩心、钻测井、地震资料,以及粒度、重矿物等分析化验资料,完成了珠江口盆地珠三坳陷中部珠江组沉积体系研究。研究认为,研究区珠江组主要发育潮控河口湾、曲流河三角洲、扇三角洲、滨岸和浅海陆棚相5种沉积相类型。研究区主要物源来自西北部和东北部,次要物源来自于东南部神狐隆起。沉积早期,东南部发育扇三角洲,西北部半封闭环境发育潮控河口湾沉积; 随着从南向北的海侵作用逐渐加强,神狐隆起消失,西北部发育大规模的河控曲流河三角洲,整体经历了海侵的过程。在潮控及河控沉积特征对比的基础上,总结了沉积模式,并指出物源供给、相对海平面变化及古地貌为沉积主控因素。

-

岩相古地理及沉积学2025, 27(6): 1420-1433. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.095

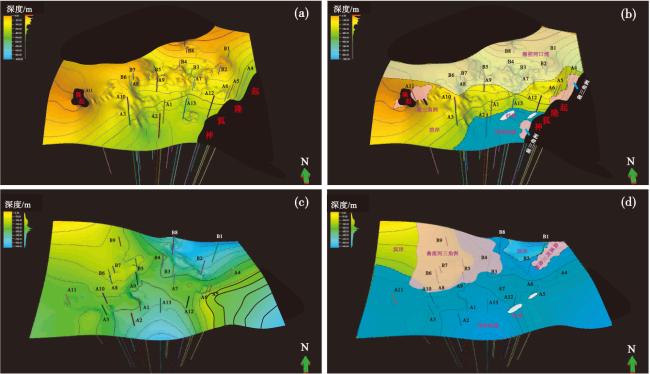

巴西东部大坎波斯盆地下白垩统盐下段油气资源丰富,但目前对该层系的沉积特征与演化方面的认识尚待深化。以大坎波斯盆地下白垩统巴雷姆阶—阿普特阶盐下段地层为研究对象,基于岩心、薄片、测井及地震等资料,结合前人研究,在目的层位中识别出4个层序界面,划分出3个三级层序; 在层序地层格架内,对各体系域的沉积特征和演化过程分析表明,目的层系发育滨湖、浅湖、半深湖—深湖等沉积亚相,灰泥坪、滩后低能带、浅滩、生物礁、滩前高能带、滩前低能带、台间洼地、半深湖—深湖泥8类主要沉积微相。SQ1层序主要发育在湖盆裂陷期,湖盆水深较深,多发育湖相孤立碳酸盐岩台地; SQ2层序发育在断拗过渡期,孤立台地逐渐连接成片; SQ3层序发育在拗陷期,湖盆水体变浅,由孤立逐渐连片的碳酸盐岩台地进一步拓展。大坎波斯盆地盐下段的沉积演化表明,早白垩世巴雷姆期—阿普特期,大坎波斯盆地水体逐渐变浅,早期的孤立碳酸盐岩台地逐渐连片发育,台地边缘的生物礁微相自拗陷期开始大规模发育。

-

岩相古地理及沉积学2025, 27(6): 1434-1451. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.065

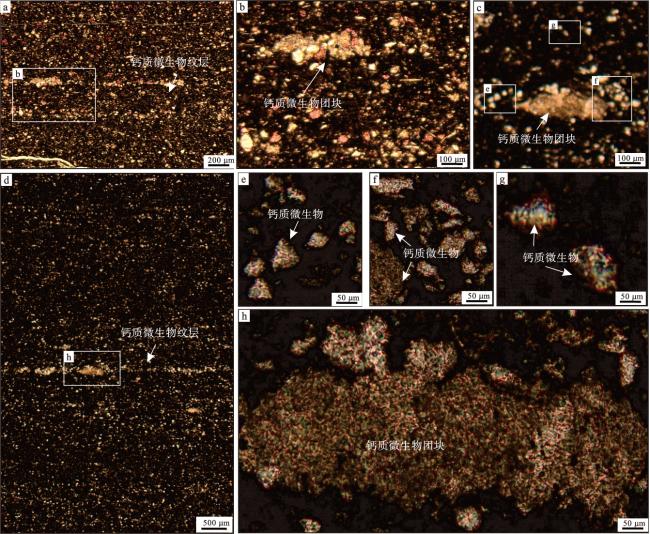

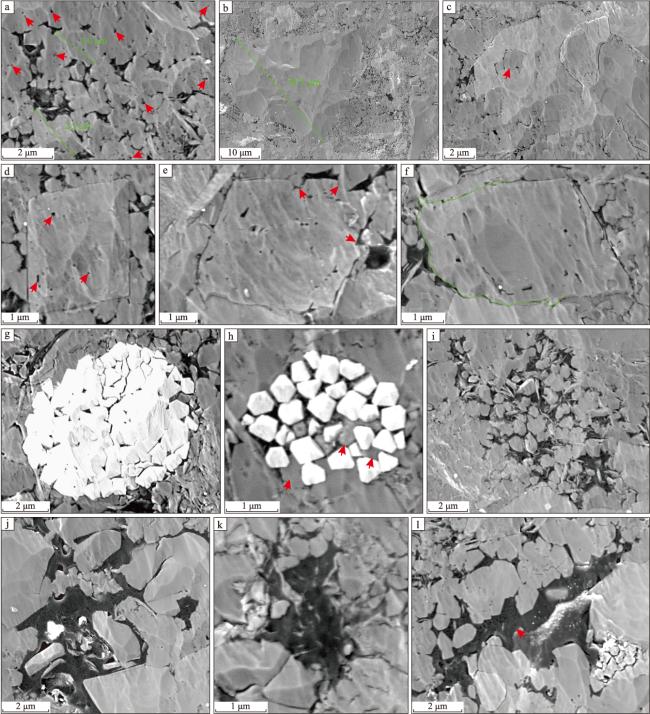

五峰组—龙马溪组硅质页岩作为四川盆地重要的页岩气富集岩相之一,其沉积特征和成因机理一直备受关注。本研究基于MaipSCAN人工智能电镜矿物扫描、大薄片、场发射扫描电镜和氦离子显微技术分析,揭示了昭通地区五峰组—龙马溪组下部硅质页岩的矿物组成及垂向、平面分布特征。研究表明,该区域硅质页岩厚度稳定且广泛分布,主要矿物包括石英、长石、黏土、黄铁矿、方解石和白云石。垂向上,硅质含量逐渐减少、钙质矿物含量增加、黏土矿物先减少后增加。平面上不同井间矿物分布趋势一致,高硅质含量主要分布在龙一11和龙一12小层,整体硅质含量超过50%,为生物硅质页岩集中发育段。硅质页岩呈泥质和粉砂质2类纹层,其中粉砂质纹层颗粒较粗,呈现放射虫纹层和钙质微生物纹层交替特征。其中放射虫富集纹层表现为无粒序特征,不同粒度的放射虫壳体随机分布,硅质含量高且纹层连续性分布。钙质微生物富集纹层表现为凝聚团块,颗粒没有规则的外部形态,内部呈絮凝状,颗粒大小不一,纹层呈断续、板状和平行状,厚度变化快。研究指出,生物硅质页岩形成受到快速海进和火山作用的双重影响,通过调节营养物质和海水化学性质变化,影响生态位和生态条件,进而控制不同类型纹层的形成。硅质页岩具有高有机质含量、孔隙连通性好、良好脆性和强压裂性,因而成为页岩气勘探的首选目标。

-

岩相古地理及沉积学2025, 27(6): 1452-1465. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.080通过岩心、光学显微镜、电子探针显微镜、MAPS技术等有序衔接提供的岩石学证据,约束四川盆地及邻区上奥陶统五峰组观音桥层的形成过程。结果表明,观音桥层的形成过程划分为沉积作用和埋藏成岩作用2个子过程和7个阶段。沉积作用子过程依次经历滨岸重力流、浅水重力流、深水砂泥质碎屑流等3个阶段; 埋藏成岩作用子过程的4个阶段总体表现为强烈的压实和压溶作用以及沉积有机质转化为富孔隙和无孔隙的焦沥青。融合岩石学特征,将观音桥层表征为由滨岸碎屑、浅水生屑、深水生屑、有机质等4个子系统形成的具有复杂结构的深水砂泥质碎屑流沉积。建议综合应用露头、岩心、光学显微镜、电子探针显微镜、MAPS技术等有序衔接,开展华南甚至全球奥陶系—志留系界线地层的沉积环境和沉积相研究。

-

岩相古地理及沉积学2025, 27(6): 1466-1484. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.079

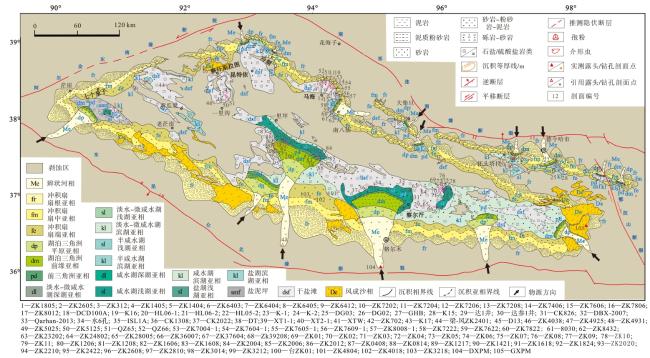

柴达木盆地地处古亚洲构造域和特提斯—喜马拉雅构造域的结合部,具有特殊的盆—山构造格局,盆地内新生代地层非常发育,保存了从新生代早期至第四纪之间连续、完整的沉积记录。明确柴达木盆地全新世地层格架与岩相古地理、分析沉积相演化历史,对柴达木盆地盐类矿产勘探取得新突破具有重要意义。本次通过对盆地103个钻孔剖面、4处露头剖面的岩相及钻孔地层间对比分析基础上,对柴达木盆地全新世沉积相进行综合研究。研究认为: 柴达木盆地全新世发育冲积扇、辫状河、风成沙、湖泊三角洲、湖泊5种沉积相类型; 盆地边缘发育冲积扇相,辫状河相主要分布于盆内平原地区,盆地内小型湖泊主体形成盐湖干盐滩相沉积及局部的盐湖滨、浅湖亚相沉积。因MIS(Marine Isotope Stage)期气候影响,盆内盐湖逐渐干涸并消亡,干盐滩化学沉积进一步扩大,大型盐类矿产地逐步形成。

-

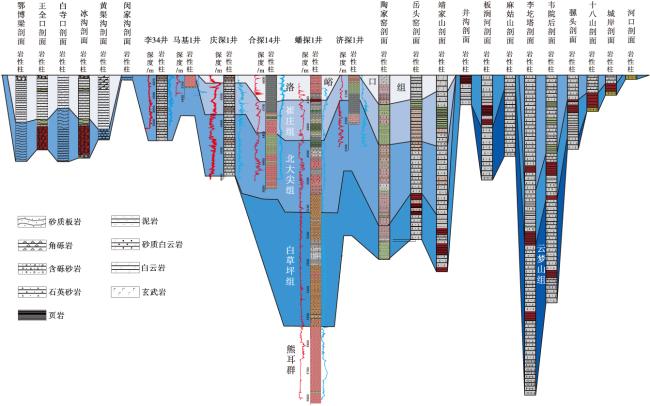

岩相古地理及沉积学2025, 27(6): 1485-1499. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.087鄂尔多斯盆地中—新元古代受裂谷活动影响,在汝阳、鄂尔多斯及燕辽地区分别沉积长城系熊耳群和常州沟组—大红峪组,尽管前人已建立统一地层框架,但受早期复杂裂谷作用影响,区域间地层对比及内部演化规律仍存争议。通过测—录井、区域二维地震反射剖面、岩性以及年龄测试数据,对比了鄂尔多斯地区长城系内部地层关系。结果表明,中元古代的裂陷活动在汝阳地区熊耳盆地于1800 Ma开始,鄂尔多斯地区裂陷活动在其西南缘华亭地区最早开始(结束时间>1759 Ma),时间与熊耳盆地大致相当,之后裂陷活动逐渐向东迁移; 熊耳群沉积之后,裂陷活动在鄂尔多斯地区停止进入拗陷期,沉积了汝阳群白草坪组,而熊耳盆地的裂陷活动与沉积中心向东北方向迁移; 至北大尖组沉积时期,燕辽裂谷形成,开始在燕辽地区沉积常州沟组,而鄂尔多斯地区长城系沉积范围达到最广; 之后,在鄂尔多斯地区存在短期的沉积间断,在地震反射剖面中可见不整合界面; 在崔庄组与洛峪口组沉积时期开始广泛海退,沉积范围减小。结合年代地层学与地层沉积中心的演化情况,认为华北板块的地层演化受裂陷活动影响,整体上存在由华北板块南缘向太行山地区—燕辽地区的迁移过程。

-

构造古地理及古构造2025, 27(6): 1500-1515. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.096

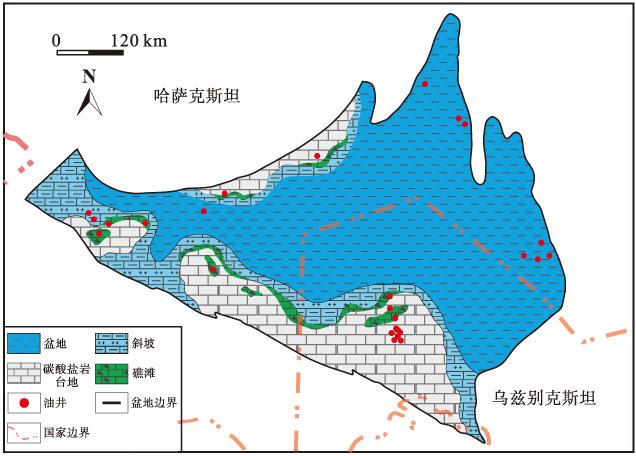

北乌斯丘尔特盆地是中亚重要含油气区,油气勘探潜力大,但古生界埋深较大,勘探程度低且研究不足。作者旨在明确其晚古生代构造演化过程及沉积特征。北乌斯丘尔特盆地位于特提斯构造域北缘和古亚洲洋构造域共同作用区,其构造演化受古特提斯洋和古乌拉尔洋开闭影响,经历基底形成期、被动陆缘期、裂谷期、裂谷后期、挤压期和新近纪拗陷期6个构造演化阶段。盆地晚古生代的被动陆缘期主要受乌拉尔洋闭合过程的影响,整体挤压隆升。盆地石炭系西厚东薄,北部地层厚度较大,南部地层钻遇结果显示局部古生界剥蚀至结晶基底。二叠系厚度变化较大,北东部地层相对较厚,中部及以西地区沉积厚度较小,二叠系之间存在不整合。盆地水体在晚古生代逐渐变浅,海平面经历4期海进—海退变化过程,可容空间相应增减; 沉积相类型主要包括辫状河、三角洲、碎屑滨岸、局限台地、开阔台地等; 岩相古地理显示,晚泥盆世—早石炭世发育深水盆地以及斜坡沉积,晚石炭世盆地南缘及北缘部分区域为浅海相碳酸盐岩台地沉积,二叠纪则以海陆过渡—陆相沉积为主。本次研究通过系统分析目标区域构造演化特征、沉积充填规律及烃源岩和储集层的发育范围,为后续油气勘探与区块优选和优化探井部署方案提供了科学决策依据。

-

构造古地理及古构造2025, 27(6): 1516-1531. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.074

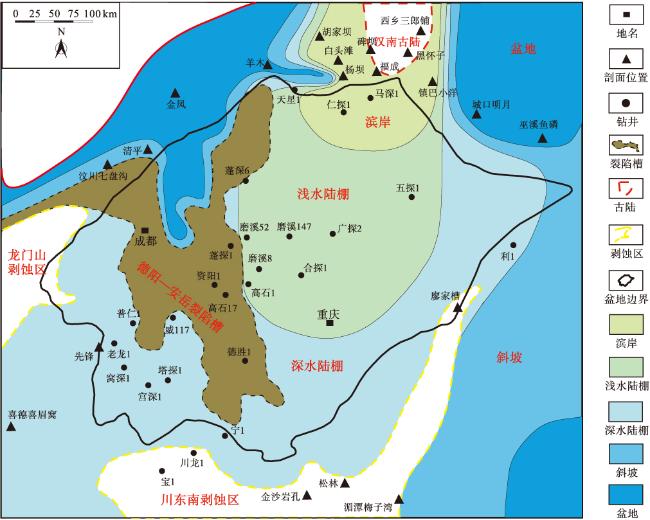

四川盆地灯影组三段岩相及沉积相展布尚存争议,不利于深入理解该时期的构造格局及油气勘探工作的进一步开展。在此背景下,对四川盆地灯三段多个野外剖面和钻井进行详细研究,共识别出深水陆棚、浅水陆棚、滨岸3种沉积环境。其中,深水陆棚相为静水环境,主要发育泥页岩; 浅水陆棚相主要受风暴浪和回流作用影响,以砂岩、粉砂岩和混积岩为主,常见丘状交错层理、粒序层理及冲刷面等风暴成因构造; 滨岸相受控于波浪和潮汐作用,以砂岩为主,交错层理最为发育。此外,在西乡—南郑一带灯四段直接超覆于基底上,说明在灯三段沉积时期该区为古陆。依据典型剖面识别出的优势相,结合单因素法绘制出四川盆地灯三段沉积相展布图,重建了汉南古陆主控的碎屑岩陆表海沉积格局,具体表现为: 远离汉南古陆方向,自北向南依次发育滨岸、浅水陆棚和深水陆棚沉积,整体上离古陆越远,碎屑供给越少,沉积物粒度越细,沉积厚度越小。该沉积格局响应了晚震旦世灯影组沉积时期四川盆地的伸展构造背景,即该时期华南板块处于独立漂移状态,未接受其他板块的陆源供应。至早寒武世,四川盆地西北缘逐渐向冈瓦纳大陆靠近,伸展构造背景逐渐向挤压构造背景转换,碰撞造山致使沧浪铺组沉积期四川盆地形成了西高东低及西侧发育碎屑岩、向东过渡为碳酸盐岩的沉积格局。

-

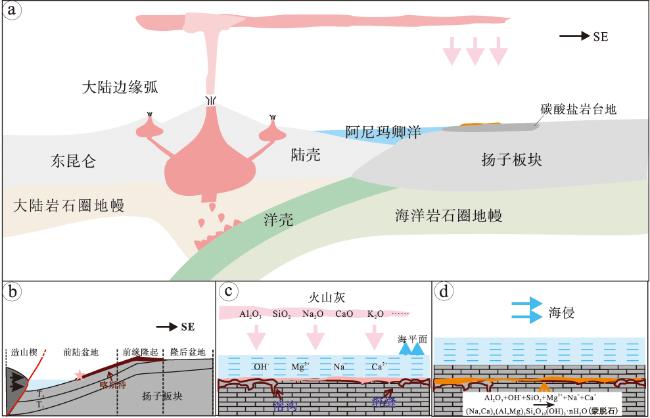

构造古地理及古构造2025, 27(6): 1532-1551. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.099中—晚三叠世是古特提斯洋俯冲消亡和印支造山运动的重要阶段,火山活动频繁。该阶段火山喷发带来的凝灰质在后期沉积蚀变作用下形成斑脱岩,这类岩石在厘定年代地层格架及指示构造活动方面具有重要的研究价值。本研究对扬子陆块西北缘中三叠统天井山组近顶部的一套斑脱岩开展岩石学、矿物学、全岩主-微量元素含量及锆石Hf同位素组成等分析。结果表明,该套斑脱岩富含蒙脱石和少量高岭石,地球化学特征表现为大离子亲石元素相对于高场强元素较富集。锆石Hf同位素分析结果显示,斑脱岩锆石 εHf(t)值集中在-2.35~0.95之间,具有典型的壳幔混染特征,地壳模式年龄(

${\mathrm{T}}_{\mathrm{D}\mathrm{M}}^{\mathrm{C}}$ )显示为中元古代(1.21—1.41 Ga)。结合地球化学分析,推测天井山组近顶部斑脱岩的源岩浆性质为酸性,岩浆源区可能具有由年轻洋壳俯冲形成的弧岩浆特征,岩浆演化过程可能经历了部分熔融与壳幔岩浆混合作用。通过对比周缘地区同期岩浆岩记录,认为研究区斑脱岩与东昆仑东段岩浆岩的Hf同位素及地球化学特征相似,两者可能具有相同的源区成分,并可能反映相似的基底性质和构造亲缘关系。研究结果为厘清扬子陆块西北缘早印支期的构造演化提供了重要线索,并为古特提斯分支洋盆(阿尼玛卿洋盆)的北向俯冲闭合提供了关键证据。 -

生物古地理学及古生态2025, 27(6): 1552-1563. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.092

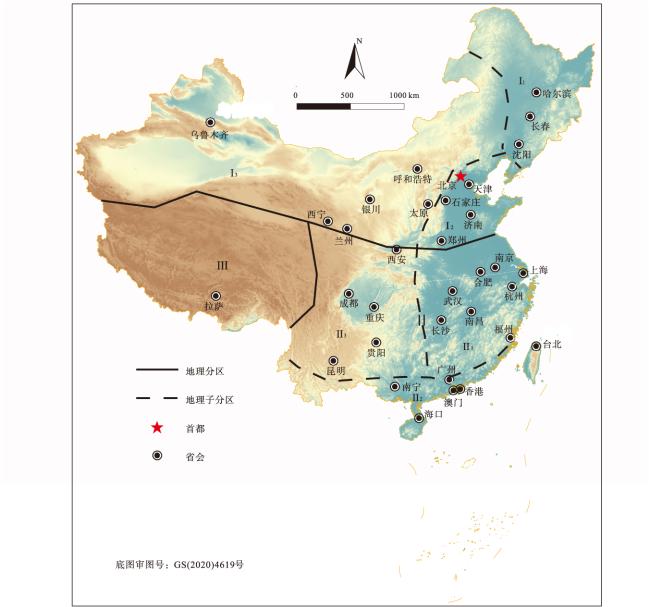

第四纪的冰期与间冰期周期性变化极大地影响了中国的植物分布,形成了多样的植物群落和生态系统。以孢粉化石作为古植物研究载体,结合现代植物区系,基于植被—气候—环境相互作用,探讨了中国第四纪植物的时空分布和演化特征。分析表明,中国第四纪时期古植物类型繁杂丰富,呈现纬向分区、东西分异、垂向分带的分布特征,其演化与气候变化关系密切且受构造活动、地形等环境因素制约,表现为时间上的周期性波动和空间内的同步迁移; 受中国第四纪气候波动影响,形成植物避难所及潜在避难所,这为评估植物多样性及生态环境保护具有参考。研究第四纪的古植物地理,对评估植物的长时间尺度演化及预测其未来发展趋势具重要意义,但需注意的是未来需要开展多指标跨学科综合研究。

-

生物古地理学及古生态2025, 27(6): 1564-1576. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.055

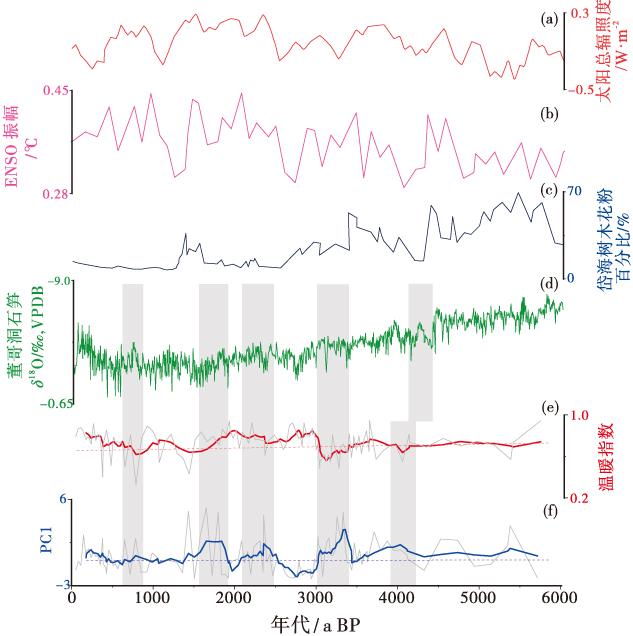

鄱阳湖地处东亚季风活动频繁区,是全新世气候变化敏感地区之一。为了重建鄱阳湖地区近5700年以来的气候演化过程并讨论其气候演化机制,以鄱阳湖ZK01钻孔内植硅体为指标,采用主成分分析方法与温暖指数划分出了3个主要的气候阶段,结果显示: (1)近5700年以来鄱阳湖地区出现了4次明显的相对干旱期和3次相对湿润期,植硅体记录对全球性事件识别较为敏感,例如4.2 ka事件和小冰期; (2)植硅体记录与响应东亚夏季风变化的石笋 δ18O 记录存在较好的对应关系,东亚夏季风强度减弱时鄱阳湖地区气候较湿润,反之则较干旱; (3)位于东亚季风区南部的鄱阳湖植硅体记录同指示降水变化的华北岱海地区树木花粉记录间具有一定可比性,显示出在中晚全新世中国东部季风区的南北方也存在反位相的降水空间格局; (4)ENSO活动对中全新世以来的鄱阳湖地区水文气候具有一定的影响,ENSO事件强度增加时期多对应着鄱阳湖气候湿润期,而ENSO事件的强度变化可能代表厄尔尼诺或拉尼娜的强度变化。

-

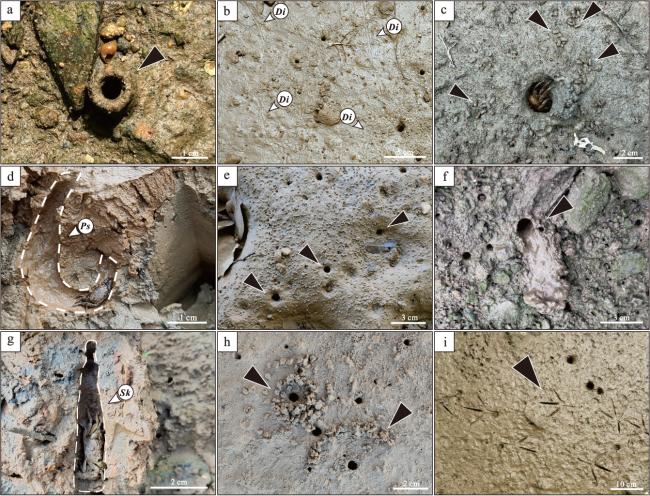

生物古地理学及古生态2025, 27(6): 1577-1589. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.040生物遗迹是反映沉积环境的有力工具,文中综合分析珠江三角洲平原分流河道环境及其生物遗迹特征,探讨了其对古三角洲环境的指示意义。研究区发育现代珠江三角洲平原的3条分流河道,对区内74个采样点进行沉积学分析和遗迹学研究,包括野外拍照统计采样点的生物遗迹分异度和丰度、盐度测定、粒度分析及对岩心进行CT扫描和三维重构。结果表明: (1)研究区内主要造迹生物有螃蟹、双齿围沙蚕、河蚬、福寿螺、弹涂鱼和鸟类等,营造的遗迹为各种形态的层内居住迹(I形、U形、Y形等)和层面活动迹(爬行迹、觅食迹、排泄迹等),遗迹组合形态简单,多与层面近垂直或水平,呈稀疏且不均匀分布特征;(2)在现代珠江三角洲平原分流河道沉积中,盐度、粒度和沉积速率的变化均是影响生物遗迹分布的重要因素; (3)类比研究表明,造迹生物产生的层内和层面痕迹主要类似于Skolithos、Psilonichnus、Arenicolites、Polykladichnus、Planolites等遗迹化石,混合了典型的Psilonichnus、Skolithos和Scoyenia遗迹相。研究结果有助于对古三角洲河道中河流—潮汐过渡带的识别和探究。

-

综述2025, 27(6): 1590-1606. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.086

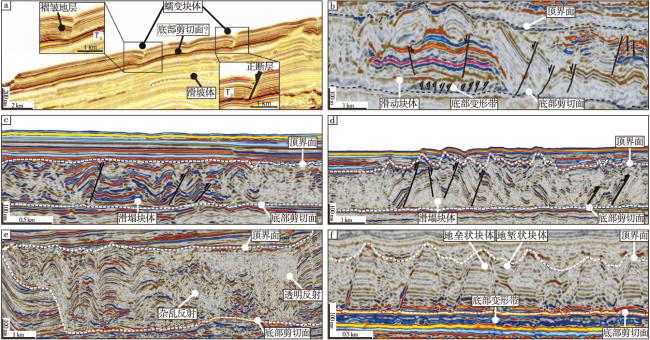

海底滑坡及其伴生的高密度碎屑流与浊流沉积,构成了全球各深海盆地沉积产物的重要组成部分。最新获取的大洋科学钻探与工业钻井资料研究表明,海底滑坡沉积具有较高的密度、电阻率、纵波速度和不排水抗剪强度,与较低的孔隙度、含水量,以及杂乱分布的倾角与倾向。这些物性特征和产状特征表明,海底滑坡沉积的内部变形和压实程度均高于周缘未破坏海底沉积物。此外,海底滑坡沉积底部层段(15~30 m)表现出低于海底滑坡沉积内部的含水量和孔隙度响应,以及高于内部的纵波速度和电阻率响应。该层段被解释为底部剪切带,是单期次海底滑坡沉积中最固结、最致密的结构单元。海底滑坡沉积及其底部剪切带可作为深海油气与天然气水合物的天然封堵层,有效抑制油气和水合物资源的逸散。其次,富泥质底部剪切带及滑水效应显著降低了海底滑坡的侵蚀能力,从而使得海底滑坡沉积富砂质层段在长距离搬运过程中保持了内部结构的完整性,使其具备成为优质深海储集层的潜力。研究海底滑坡沉积的物性与石油地质意义有助于梳理深海常规油气和天然气水合物资源的成藏与富集规律,并为后续深海油气的勘探开发以及深海碳封存选址提供关键的地质信息。

-

综述2025, 27(6): 1607-1626. https://doi.org/10.7605/gdlxb.2025.060

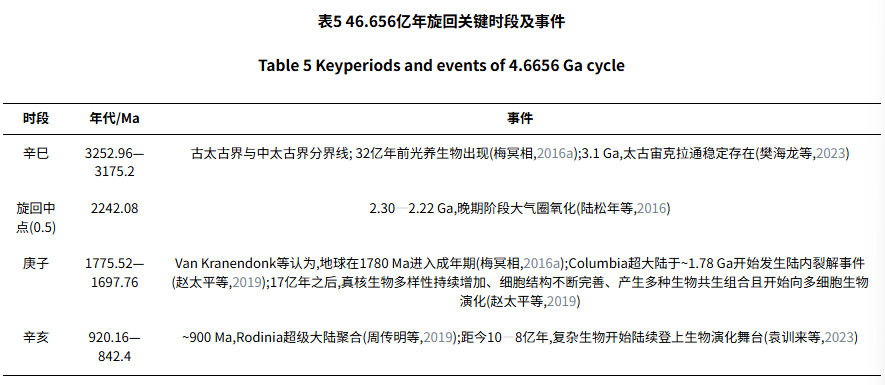

根据中国传统的干支纪时和六十甲子纪年法以及传统医学中的3600年周期学说,演绎出21.6万年、1296万年、7.776亿年和466.56亿年旋回,将466.56亿年假定为宇宙的生命周期。结合最新科学进展,将宇宙诞生时间确定为138.1536亿年,将太阳系和地球的年龄确定为45.7488亿年。根据十天干,将宇宙生命周期分为10个46.656亿年旋回。在此基础上,首先,用六十甲子分析法,按照46.656亿年旋回找出地球诞生以来的辛巳段、旋回中点(0.5,癸巳段与甲午段交界点)、庚子段、辛亥段4个关键时段,与地质事件相对应。第二,用黄金分割法,对45.7488亿年以来的历史作多次黄金分割,找出其黄金分割点,与地质事件相对照。第三,用7.776亿年周期将地球演化史分成6个大的旋回,即4574.88—3797.28 Ma、3797.28—3019.68 Ma、3019.68—2242.08 Ma、2242.08—1464.48 Ma、1464.48—686.88 Ma和686.88 Ma至今,分析每个旋回的辛巳、庚子、辛亥等关键节点。第四,按照“一阴一阳之谓道”思想,将2个7.776亿年周期,共120个1296万年,作为一个旋回,找出其黄金分割点所在的第74个1296万年,分析这一时段的生物和地质变化。最后,用六十甲子法将最后一个7.776亿年旋回按照1296万年周期进行拆分,运用黄金分割法,找出各个1296万年周期的黄金分割点,与地质年代表分期作对照,从中发现生物演化、人类进化和地球板块构造运动的规律,构建出地球演化史的总体模型。